第八讲 管理激励的机理分析(一)

在本讲的学习中,我们来分析管理激励的机理,主要了解激励是怎么发生作用的?是通过哪些途径发生作用的?主要包括六个问题:管理的人性假设、双因素理论、强化理论、期望理论、公平理论、目标与情景。

管理人性假设

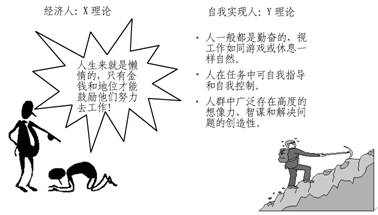

在管理学的理论中,进行激励的过程是离不开基本的人性假设的。在实践中,管理者之所以更多地采用关怀和严格控制的方式进行管理,这是与最基本的人性假设有紧密关系的。著名管理心理学家雪恩(Edgar·H·Schein)把人划分为经济人、社会人和自我复杂的人和自我实现的人几种类型。在西方管理学界,最脍炙人口的人性假设理论就是美国管理心理学家麦格雷戈(Douglas McGregor)提出的X理论和Y理论。如图7-1所示:

图7-1 人性假设的X理论和Y理论

而在中国,在传统的儒家文化的熏陶下,也对人性作了早期的假设。

1.X理论

该理论的人性假设包括:

Æ 一般人均对工作具有天性的厌恶,只要可能,便会规避工作。

Æ 由于人类具有不喜欢工作的本性,故大多数人必须予以强制、控制、监督,给以惩罚的威胁,才能促使他们向着达成组织目标的方向努力。

Æ 一般人大都宁愿受人监督,喜规避责任,志向不大,但求生活安全。

麦格雷戈认为,他所提出的这些人性假定,既有肯定的一面,同时也有相当的保留态度,这是一种平凡大众的基本假定。

2.Y理论

该理论的人性假定包括:

Æ 人在工作中消耗体力与智力,乃是极其自然的事情,人都愿意勤奋向上。

Æ 外力的控制及惩罚的威胁并非是促使人朝向组织目标而努力的惟一的方法,人为了达成其本身已经承诺的目标,会自觉进行“自我督导”和“自我控制”。

Æ 人对于目标的承诺,就是由于达成目标后产生一定的报酬。

Æ 只要情况适当,一般人不但能学会承担责任,而且能学会争取责任。

Æ 以高度的想像力、智力和创造力来解决组织上各项问题的能力,乃是大多数人均拥有的能力,而非少数人所独具的能力。

Æ 在现代产业生活的情况下,常人的智慧潜能仅有一部分得到利用。

这些假定都是动态的,指出了人有成长和发展的可能。

【自检7-1】

不定项选择题

Y理论与X理论最根本的区别是:( )

A.人性本善和人性本恶的区别

B.是否愿意工作

C.人是勇于承担责任的

D.常人智慧潜能只是在工作中展现了一部分

3.中国的传统理论

Æ 在孔孟文化的影响下,中国在很早就有了对人性的界定。“人之初,性本善,性相近,习相远”,由此可以看出,古人对于人性的假定是性本善的,认为之所以有圣人和庸人之分,就在于社会的教化,在教育和社会的熏陶下使得每个人成长的轨迹有所不同。所以在儒家学派里,非常强调教育,认为教育方式的不同使人的最终成就有很大差异。

Æ 荀子认为,人之初,性本恶,要经过严格的控制制度来管理。韩非子也认为应当讲究严格的法制,通过制度和军队控制。因为人性本恶,所以要通过制度惩罚,才可以压制人性恶的一面,将善良的一面表现出来。

Æ 西汉的杨雄认为,人的本性既不是善也不是恶,而是善恶两端都有,随着人的不断成长,这两端也会同时发展,所以说人既有善良的一面也有恶毒的一面,在不同的情境表现出来的不一样而已,应当象顺水推舟一样,抑恶扬善,让人的善性表现出来。

4.管理方式的选择

其实,从孔孟到荀子、韩非子,再到杨雄,无论是性善论、性恶论还是善恶各执一端,也不管是X理论还是Y理论,都没有形成一个人性假设的定论。但是,这并不影响我们管理过程中对管理方法的运用。无论是治国还是管理企业最常用的都是胡萝卜加大棒的简单方法。因为根据Y理论,人性本善,所以用胡萝卜加以引导即可;而X理论又认为,人性本恶,所以还需要采取大棒的方式加强管理。但是为什么有的领导者领导方式很高明,而有的领导者的领导方式又一塌糊涂呢,根本区别就在于在把握使用胡萝卜或者大棒的时机上有差别。高明的领导者会在适当的时间、适当的地点、对适合的对象采取合适的方法,而领导无方的管理者就不能选择合适的时机和地点。

管理方式的选择很大程度上依赖于人性假设,不同的人性假设会影响最终的管理措施。

【案例】

一家大型IT企业招聘研发部门主管,经过人力资源部门的调研发现,这种研发团队里的员工和一般的生产企业不一样,团队领导在其中更多起到的是沟通协调的作用,不像传统生产型企业里那种高高在上的领导,所以应当选取更符合Y理论管理风格的领导。因为假如选择的领导内心只有严厉的惩罚措施,一心要通过制度和惩罚来管理研发团队,那么可能就会适得其反。因为这种IT研发团队更多的时候需要的是一种宽松和随和的工作环境,研发人员的工作不像生产线上的工人那样刻板和流程化,更多的时候需要的创意和创新,严格流程制度外加惩罚措施的管理方式不利于员工的积极性发挥,也不会有好的管理绩效。所以说,在这种类型的研发团队的管理中,应当更多考虑选择符合Y理论管理风格的管理者。

强化理论

在日常员工管理实践中,经常采用的奖励和惩罚方式都是基于强化理论的。奖励的目的是期望员工做得更好,可以有进一步发挥;实行惩罚的目的,以杜绝类似错误的出现。

要点提示

使用强化理论应注意:

① 适时强化;

② 适度强化;

③ 合理间隔;

④ 避免偏差。

在实际操作过程中,使用强化理论应当注意如下问题:

1.适时强化

强化的时间要选择恰当。进行正强化(奖励)的时间不能太早,会让员工觉得奖励来得太容易,起不到强化作用;选择的时间太晚,会让员工觉得奖励和自己的工作业绩没有联系,无法建立一种行为和激励的心理关系,同样起不到强化的作用。

2.适度强化

强化的程度要选择适当。在强化过程中,管理者要了解员工的心理底线,强化的量不能太少,如果奖励的量没有达到员工的心理底线,就起不了质的作用,很难达到激励或者惩罚的效果;强化是一个连续过程,如果强化的量太大,会给后续的强化造成负面影响。

3.合理间隔

强化时间间隔要合适。最好的时间间隔是在两次强化之间的波浪能够形成连续性,起到一波未平、一波又起,推波助澜的作用。在员工的前次奖励效能发挥完全前就进行第二次奖励,能使员工一直处于被激励状态中。

4.避免偏差

强化时尽量避免偏差出现。在管理的实践中,设想和实际往往都是有一定差距的,因此,很难保证每次强化都有适当的效果。

【案例】

“想”与“说”都要做

一位妈妈带着三岁的儿子在草地上玩,草地就在一条马路的旁边,马路上不时有自行车和汽车通过。妈妈和熟人聊天,儿子放在草坪上玩皮球。不一会儿,小孩把皮球踢到马路上了,他赶快跑去捡。妈妈一看,吓了一跳,赶紧冲过去,把小孩抱起来就照屁股打了几下,然后捡起球,把小孩抱回草坪上,告诉他不要再去马路上,就又和熟人聊天去了。不一会儿,小孩儿又把皮球踢到了马路上,又跑到马路上去捡球。妈妈一看出了一身冷汗,赶紧跑过去,啪啪就是几下,又把小孩儿抱回草坪上,放在那玩儿,然后继续聊天了。不一会儿,同样的事情又发生了,小孩儿又将皮球踢到了马路上。这时,小孩没有再直接冲到马路上,而是先看看妈妈是不是在看他。

不难想象,这位妈妈第一次打小孩的本意是让孩子知道马路上很危险,但是小孩学会的却是如何避免妈妈的惩罚。事实上,这位家长在给孩子惩罚后,还应该告诉孩子惩罚是让他懂得不应该到马路上去捡球,而不是为了打他,从而避免产生强化的误差。

在管理的过程中,管理者给下属的惩罚或者扣除奖金的措施并没有带来什么效果,反而让下属学会如何避免惩罚。这就要求管理者在实施强化的过程中明确要强化的目的,并且让下属清楚采取强化措施的原因。

双因素理论

理论内容

双因素理论是由美国心理学家赫茨伯格(Frederick Hertzberg)提出的,是激励因素和保健因素理论的简称。该理论认为,激发人动机的因素有两类:一类为保健因素,另一类为激励因素。

Æ 保健因素又称为维持因素,这些因素没有激励人的作用,但却带有预防性、保持人的积极性、维持工作现状的作用。这就像给果树喷洒农药,只能起到保健的作用,不能帮助果树和水果的成长;也像保健品,它只能起到强身健体的作用,而不能治病。企业政策、工资水平、工作环境、福利和安全等,皆属于此类因素。该因素可以防止员工产生不满意的状态,但是不会提供动力去激励员工。

【案例】

有家企业,员工的工资单上有奖金一项,每个人都是四十五元,这本来是一项激励因素,但是由于给每个人的都是一样,没有任何级别和职位差别,所以根本就起不到激励作用,只是一个保健因素而已,只能让大家没有不满意而已。如果有一天,其中一位员工的这个奖金突然没有了的话,那么将会带来问题,这时他就会心理不痛快,为什么大家都有,而我没有?他就会将这种不满意表达出来。在这里,这个奖金就只起到了保健因素的作用而已。

Æ 激励因素是影响人们工作的内在因素,其本质为注重工作本身的内容,以此提高工作效率,促进人们的进取心,激发人们做出最好的表现。

Æ 保健因素和激励因素对于调动人的积极性来说都是起作用的,只是其影响的程度不同而已。